ليس مجرّد طابعٍ بريدي

ليس مُجرّد طابع بريديّ

سامي كليب:

ثمة دولٌ توحي لك بالحبّ منذ اللقاء الأول. ليست بالضرورة دولاً فاخرةَ العُمران أو شاهقةَ الأبراج، ولا هي ذات جاداتٍ واسعة. بل إنّها تمامًا ككلّ قصص الحبّ الأعمق، تشعرُ بأنّك تُحبّها ولا تبحث عن سبب، فلماذا البحثُ عن الأسباب، إذا كان الشعور عميقًا، والبهجةُ تُرافقك في كل مكان وتستقرّ في الخلايا.

لم أكن أعرف الكثير عن موريتانيا قبل رحلتي الأولى إليها في عداد وفدٍ إعلاميّ رافق الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. عرفتُها من قراءاتي عنها فحسب. لكنّ الترحال علّمني أنّ القراءة شيءٌ وأن تعيشَ المكان بكلّ تفاصيلِه شيءٌ آخر. كم كان الشاعرُ البريطاني جون ميلتن مُحقًّا بقوله:” ليست الأماكن تلك التي نسكُنُها وإنّما القلوب”، فالمكان قد يتحوّل سريعًا الى منتصف القلبِ لأسبابٍ لا نعرفُها، وليس مُهمّا إن عرفناها.

ليس في لُبنان صحراء، ولم تتفتّح عيناي على هيبةِ الرمال، ولا على سحرِ مداها الجُغرافي، حيث تسرحُ العينُ حُرّة، طليقةً، تقفزُ فوق الكُثبان، وتعبرُ قطيعًا من الإبل، وتتكحّل بكوبٍ من الشاي الأخضر، وترتاحُ فوق نخلةٍ عبرت صُدفةً في واحةٍ مخفيّة بين حنايا الرمل. لكنّي هُناك شعرتُ بأنّي ابن الصحراء، وارتديتُ الدرّاعة الزرقاء، كما يفعل كلّ موريتانيّ، ونمتُ فوق الرماء بهناءةِ صوفيّ.

رحتُ أنظرُ في عيون زملائي الفرنسيّين المرافقين الرئيس الديغولي، ولعلّي تساءلت في حينه:” هل يشعرون بطمأنينةِ النفسِ عينِها؟ هل اجتاحتهم هذه المشاعر الجيّاشة نفسُها؟ هل أحسّوا بأنّهم أبناءُ هذه البيئة وهم ، مثلي، غرباء تمامًا عنها؟ أم أنّ حنينَ الاستعمار، وطنينَ الاستعلاء الغربيّ ما يزالان أقوى واعمق؟”.

كنتُ فيه تلك الإيام الجميلة والصعبة في آن، أعملُ في إذاعة فرنسا الدولية، وهي مسموعة جدًا في كلّ افريقيا، ولها تأثيرٌ كبير على القادة والشعوب هناك، وكنت أيضًا مُراسلاً لقناة تلفزيونيّة لُبنانيّة (LBC) انتشرت في حينه انتشار النار في الهشيم، اولاً لأنّها كانت سبّاقة بين الفضائيات العربيّة، وثانيًّا لانّ الحريّة المجتمعيّة والسياسيّة في لُبنان، جذبت الكثير من الجمهور العربي، وثالثًا لانّ لُبنان الذي ينوء اليوم تحت ألفِ مصيبة ونَكبة، كان في الماضي أيضًا مسرحًا للكثير من الاحداث المحليّة والعربيّة. الفضلُ في ذلك طبعًا لغباء وفساد معظمِ ساستِه.

كان بعضُ الزملاء الغربيّين في رحلتنا مع شيراك، يبعثون برسائلهم الاعلاميّة من موريتانيا متضمّنة ما كانوا يعرفونه مُسبقًا عنها، ويضيفون إلى ذلك بعضَ ما استجدّ في رحلة الرئيس الفرنسيّ ولقائه بالرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وبضعهم الآخر يُغلّبُ الصوفَ الجميل على المضمون السياسي. فكّرتُ بأنّ عاطفتي المولودة حديثًا تجاه هذا البلد الإفريقيّ العربيّ الإسلاميّ، أقوى من أن اختصرها برسائل ممجوجة وكلامٍ سياسيّ عابر. اعتليتُ ظهرَ جملٍ، وحملتُ الميكروفون انقل للشاشة والإذاعة مشاهداتي، ولعلّ قلبي في تلك اللحظات تحدّث أكثر من عقلي.

كان حولنا موريتانيون كثيرون، وبينهم زملاء إعلاميون، ضحكوا من فعلتي، ولكنّي على يقين بأنّ الأمر أعجبهم، أو لعلّهم شعروا بأنّي اصبحتُ واحدًا منهم. فالقلوب تتخاطب قبل الألسنة. امتشق صديقُ العُمر، الإعلامي الأكثر شُهرة في موريتانيا والذي يتربّع حاليًّا فوق عرشِ إمارة إعلامية كاملة من نواكشوط حتّة السنيغال، عبدالله ولد محمّدي، كاميرتَه والتقط لي صورةً وأنا فوق ظهر الجمل وبيدي الميكروفون. وهي الصورة التي استخدمتها بعد نحو ربع قرن غلافًا لكتابي ” الرحّالة” الذي تحدّثت فيه عن رحلاتي عبر العالم، وأكملته بكتاب ” دروب الحرير”. وفي الكتابين مكانُ الحُبّ لموريتانيا وأهلِها الأصيلين، الطيّبين، الحافظين تاريخَ الإسلام والعرب بالقلوب، أو الكتب أو المكتبات او بالتوارث الشفهي.

ما زلت منذ تلك الصورة حتّى اليوم، أشعرُ بانتعاش القلب، كلّما فكّرتُ بأيامي في موريتانيا ورحلاتي الكثيرة إليها بين أهلٍ وأحبّة، أو كلّما هممتُ بالذهاب إليها مرّة جديدة. وقد كان لي شرف تدريب مجموعةٍ من الإعلاميين الموريتانيين في إحدى الرحلات، ما زال عبق محبَّتِهم وكرمهم وعاطفتهم وأصالتِهم، يتسلّل إلى الخلايا حتّى اليوم. ولن أعيد هُنا ما كتبته عنها وعنهم في كتبي السابقة، تفاديًّا للتكرار.

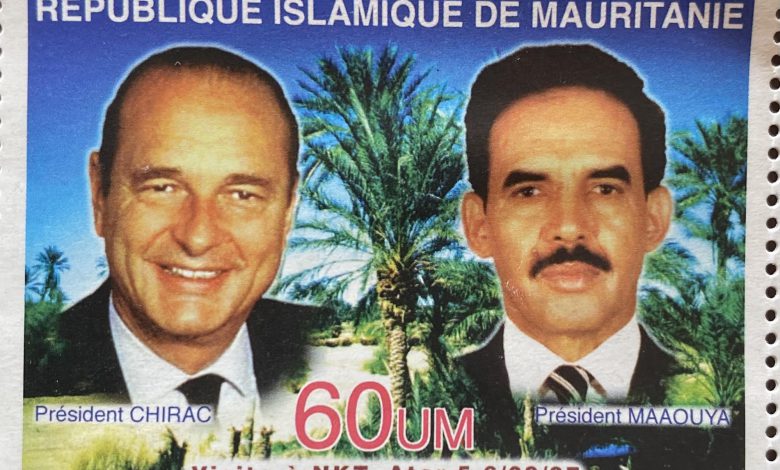

أمّا لماذا أكتب عن موريتانيا الآن، فلأني كنتُ قبل أيامٍ أعيد ترتيب أغراضي، وصوري، وذكرياتي في منزلي الباريسي، فوجدتُ هذا الطابع البريدي، الذي يجمع بين شيراك وولد الطايع (الذي انتهى منفيًّا في الخارج بعد فترة على التطبيع مع إسرائيل لكن عددًا لا بأس به من الموريتانيين ما زال مناصرًا له لاسباب قبلية وسياسية وغيرها) ، وكان الطابع البريدي قد أُصدرَ خصّيصًا لمناسبة تلك الزيارة التي اختتمناها بحفلٍ موسيقيٍ ليليّ تحت الخيَم وفوق الرمال، وسمعتُ فيه، وما زلتُ أسمع حتّى اليوم، تلك الأصوات الموريتانيّة الرائعة، تنشد الأغاني أو تقرض الشعر برفقة آلة ” تيدينيت” الشهيرة.

وددتُ فقط اليوم، ولمناسبة عثوري على هذا الطابع النادر، أن اشاركَكم هذا الحبّ الكبير الذي جمعنى بدولةٍ عضوة في جامعة الدول العربية، وهي وإن كانت من دول الأطراف، فإنّ قلوبَ أهلها تنبض على وقع كلّ قضيّة عربيّة من المشرق إلى المغرب، وهي التي سارع أهلُها إلى جرف السفارة الإسرائيلية عن بكرة أبيها، وإلى إقامة مجسّم المسجد الأقصى مقابل السفارة الأميركية التي أسمّوا شارعَها ” شارع القدس”، بينما ما زال بعضُ الجهلة مِمّن سانَدَتهم ووقفت إلى جانبهم يسألون:” أين تقع موريتانيا؟”.

أنا اختصرُ الجواب بالقول:” تقعُ في عميق القلب والعقل والوجدان “. والقلبُ العربيّ بلا نصفه المغاربيّ ( موريتانيا، الجزائر، المملكة المغربية، ليبيا وتونس) يبقى ناقصًّا نصفَه ونصف الحب والأصالة.