يوسف شاهين الذي شُغف بأفلام السيرة الذاتية

رباعية شاهين تجاوزت الخاص للعام بتشريحها لقصة عصر كامل

ياسمين حنّاوي :

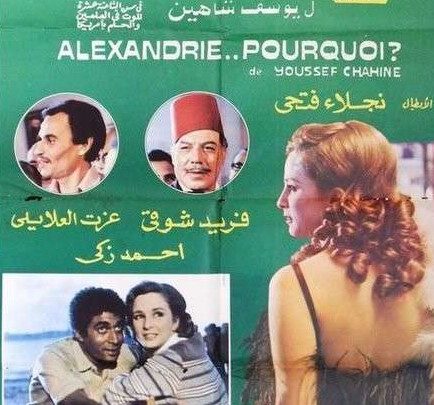

لطالما سعى العظماء في هذه الحياة إلى عدم مغادرة الدنيا دون ترك أثر شخصي ينعكس بالفائدة على الأفراد والشعوب في مختلف المجالات، ولمّا كانت السينما إحدى أهم الفنون البصرية التي تعكس مكنونات النفس وتتوج الإنتاجات الإبداعية، فلقد عمد المخرج العالمي يوسف شاهين المُحب للمغامرة إلى ألّا يفارقنا بدون أعمالٍ تُخلّد سيرته الذاتية؛ تمثّلت برباعية فنية عرّى بها ذاته البشرية وواجهها بجرأة وصدق لا متناهيين، وهي: (إسكندرية.. ليه؟) 1979 ثم (حدوتة مصرية) 1982 و(إسكندرية كمان وكمان) 1989، وأخيراً (إسكندرية.. نيويورك) 2004، ومن الجميل بمكانٍ لأي متلقي شغوف بالأعمال السينمائية المتفردة أن يعيد مشاهدة هذه الأفلام بعين التحليل والبحث وسبر أغوار الفكر الشاهيني بطريقةٍ يحاول بها عدم تفويت نقطة بارزة في هذه الدرر دون الإشارة إليها.

بدايةً اعتبر بعض الباحثون السينمائيون أن سينما السيرة الذاتية قد جاءت كتطور طبيعي لما عُرف ب(سينما المؤلف) التي يقوم بها المخرج بالكتابة والإخراج في آنٍ معاً فتتماهى الكاميرا بالقلم ليخرج مُنتجاً يعبّر بالدرجة الرئيسية عن وجهة نظر صاحبه دون سواه، ويخلط آخرون بين الأفلام التي تسرد ذاتية المؤلف في فترة معينة من حياته، وتروي القصة الخاصة بتلك المرحلة بشكلٍ درامي، وبين أفلام البورتريه التي تتناول سير الشخصيات المهمة في التاريخ كنابليون بونابرت، وغاندي وعمر المختار وغيرهم، وبعد أن قام شاهين بتقديم أفلام من تأليفه بالمشاركة مثل: (الاختيار)، و(العصفور)، وتابع كل ما تنتجه السينما العالمية من إبداعات، أقدم على مسرحة قصص بعينها من حياته في مراحل الطفولة والشباب وحتى تقدمه في السن؛ ليكون رائداً وملهماً لمخرجين عرب آخرين كالسوري محمد ملص، والتونسي نوري بوزيد.

وقد يُعتقد للوهلة الأولى أن ما فعله يوسف شاهين في رباعيته يعدّ نوعاً من أنواع الاعتزاز الزائد بالذات، مع ارتفاعٍ في منسوب الأنا لديه؛ إلّا أن ذلك ليس صحيحاً؛ فبالنظر إلى محتويات أفلامه نجد اختلاط الهم الخاص بالعام، واندماج أحلام فتى يافع عاشق للسينما بالحلم العربي امتداداً من الثورة المصرية والصراع العربي الإسرائيلي الذي ظهرت أولى شرارته الواضحة عام 1948 في فيلم (إسكندرية ليه)، وحتى محاكمة أسرته المختلِطة مع انتقاد ازدواجية الغرب في فيلم (حدوتة مصرية)، والسعي لتحقيق الديمقراطية واندماج إرادة الفرد بالمجتمع في (إسكندرية كمان وكمان)، وصولاً إلى تجسيد صراع الأجيال والبحث عن القيم الاجتماعية والإنسانية المفقودة في (اسكندرية.. نيويورك).

لم يستخدم شاهين اسمه الصريح في شخصية البطل، بل انتقى لنفسه اسم (يحيى شُكري)، ولم يستعمل أسلوباً سردياً واحداً بل استفاد من كافة الأدوات السينمائية في عكس قصصه بصرياً ورمزياً كما في مشهد نهاية فيلمه الأول الذي ظهر به تمثال الحرية على هيئة سيدة تضحك بسخرية واضعة مساحيق التجميل، والسرد الدائري الذي التقت فيه البداية بالنهاية بعد استيقاظ يحيى من عملية القلب في الفيلم الثاني، ودمج الدراما بالفانتازيا والتسجيلي بالروائي في الفيلم الثالث، والترتيب المبني على السرد المنطقي ومن ثم التوقف والرجوع بالزمن إلى الوراء، والعودة إلى الحاضر بهدف خلق الربط الذهني لكافة أجزاء الحكاية في الفيلم الأخير.

نستطيع في هذه الحالة أن نطلق على أفلام المرجعية الذاتية ليوسف شاهين، أفلام السينما الشفافة التي قام بها الممثلون بتجسيد أدوار لأشخاص حقيقيين لا متخيلين فاكتسبوا تفاعلاً أكبر من مختلف شرائح المجتمع لتقاطع القصص المطروحة مع آمالهم وأحلامهم، وشاركوا في عملية التأثير الثقافي والسياسي والنهوض بهذه الأعمال كي تكتسب أهمية مشاهدتها من قبل كافة الأشخاص.

ومما لا شك فيه أنه من الضرورة بمكان أن يعمد الباحث في السينما إلى مشاهدة هذه الأعمال مراراً وتكراراً ليكتشف في كل مرة أغراضاً توثيقية وفنية وإنسانية جديدة، فنحن لم نرَ على سبيل المثال يحيى الطيب والصادق والناجح بل تعرّفنا على يوسف القلق الذي لا سقف لأحلامه، ولم نستمع إلى حدوتات عائلية تمثلت بالسعي وراء حلم الدراسة في الخارج، والتمثيل في هوليود، وعمل شخصية هامليت، والإجهاد لدرجة استنزاف الصحة، والظفر بابن في حالة أشبه بالحلم فحسب؛ بل قرأنا سيرة تاريخ كامل صورت لنا احتضان الاسكندرية لكافة الثقافات والأعراق والأديان، وتعاطي الغرب مع العرب على اعتبار أنهم نخب ثالث، ومواجهة الفساد والطغيان والعنصرية وانتهاك الحقوق، واهتزاز السوق الاقتصادية والسعي للاستقلال الوطني والفكري، وتسليط الضوء على مفاهيم الحرية والديمقراطية.

وأخيراً أجد بأن كل المقالات والتحليلات التي تناولت شاهين سواء بالنقد أو الإطراء لم تفيه حقه من ناحية اهتمامه بالسيناريوهات الجيدة التي طُعّمت في مختبراته بالصوت والصورة والحبكة المناسبة، وشاركه النجاح والجوائز الخاصة بها الطاقم التمثيلي والفني الواعي بدور السينما في التنوير والتأريخ والتوثيق، فرأيناه بكل عيوبه وحسناته على مستوى أكثر إنسانية بعيداً عن إنجازاته وأعماله، واطلّعنا على مقاربات تاريخية شاملة عبر حياة إنسانٍ بعينه اختار تعرية مكنوناته الذاتية أمام الملايين عوضاً عن الاكتفاء بطرح المألوف والمعروف والمُعتاد.